张祥龙:儒家首先是真切无伪的人生体验及其

如何通过当代视野来真切地理解儒家,一直都是一个重大挑战。我们可以改变新文化运动敌视儒家的态度,甚至可以对儒家抱有同情乃至认同,但如果我们心目中的儒家还大致是二十世纪流行的那些形态,则儒家就不会具有鲜活的感染力。她就或者是一套伦理学说、道德教训,或者是某种心性修养法、制度构架;不是被德赛二先生贬低,就是被从形而上学或国家主义的立场上拔高。而这套讲演录就是要从根底处找到儒家的自身命脉,并通过层层对比的剥离和移植让它在当代情境中成活,以至于能够进入人们的实际生活,普通如亲子兄妹的家庭,高深如中西贯通的哲理,而神秘如“三月不知肉味”的忘我沉浸。

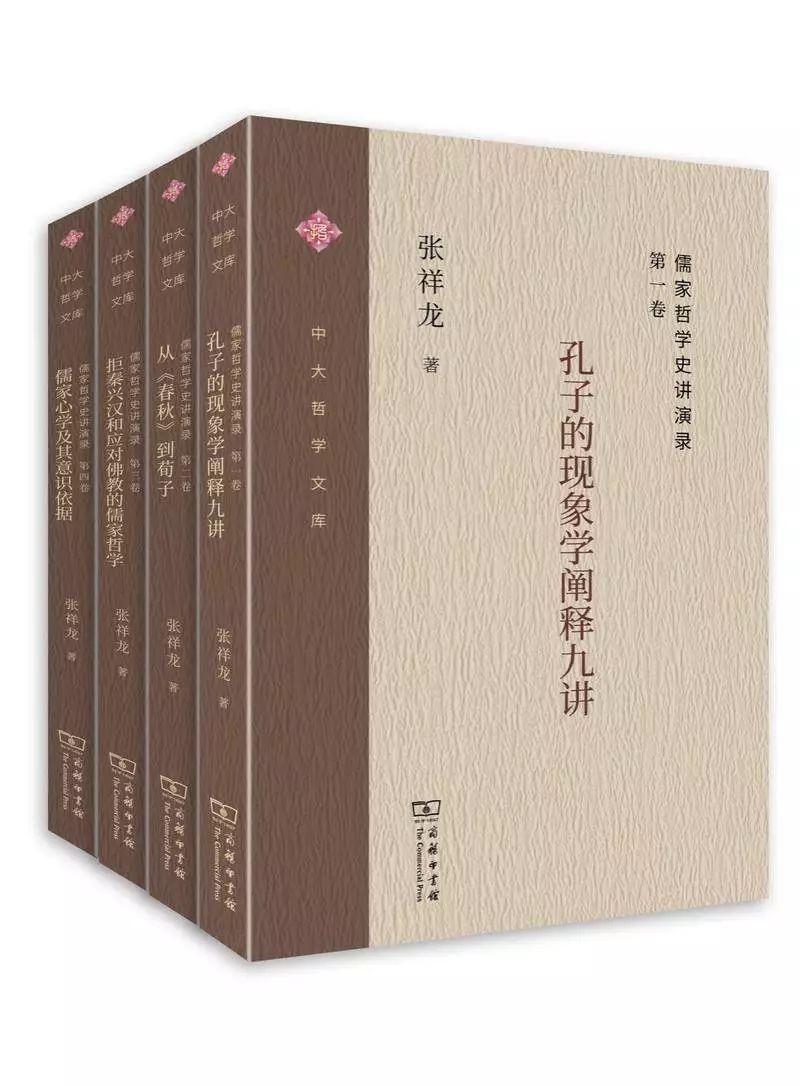

儒家首先是真切无伪的人生体验及其身心良知意识,不是脱离它们的理论建构,也不只是道德礼仪规范,而是亲亲体验、夫妇体验、学艺体验、仁义体验、前知体验、治平体验和神圣体验,及其活在其中的热思和学说。直接体验到的是一团真情、诚意、时义,一句话,是生命意识的至味,不是事后分析出的各种因素和整合出的概念体系。这是孔子为人和立说的要害,曾、思、孟、董的关注重心,而中国佛学和宋明道学(特别是心学)的得意处,也在于此。其思想所追随所开显的,只是此活生生体验--身体和心灵不分的经验--的发生结构和保持结构,撇清其它、不容掺假。“孔颜之乐”就“乐”于此,“未发之中”就“中”于此,“止于至善”就“止”于此,“吾性自足”就“自足”于此。总之,儒家是让人活在生命顶尖之学,此四册书志在通过回溯儒家经典、史实、方法和功夫,揭示它的早已被人忘掉的蕴意和功能,激发出它的生存活力。

如何看待孔子的人生与思想方式,是理解儒家的要害。《孔子的现象学阐释》依据可信记载和文献,重现这个人生的隐微和特色,展示它以“乐”--音乐、至乐--为源的致思方法,为儒家全部学说找到永不枯竭的泉眼;在“兴于诗,立于礼,成于乐”的反复变奏中,在东西方对比的视野中,层层显露出孔子学说的灵魂和活体。其中对于“意义机制”、“时间性”和“亲亲而仁的艺术途径”的阐发,既是哲理上的深入探索,又是儒家根本的现象学再现。华夏圣人的独特风貌和真实的人-仁性化,跃然纸上。因为此讲演录来自授课,所以说理务求明白到底,中西对戡,与人生体验通气,与时代感受挂钩。

《先秦儒家哲学九讲》以两讲来阐述《春秋》的特异之处,及其哲理上的“乐感与诗意”。对于这部孔子所“作”之唯一经典的特点,即其“书文/口说二向性”的深究,提供了理解孔子独特思想方式--凭借情境本身的生意成真--的一个活例。曾子所传孔子之孝道,则是这种思想方式的另一个范例,它表明代际时间中的身体如何参与儒家义理的构造,人的体-验本身而非道德规范如何引领着儒家学说。此身心一体--隐蔽时流(未发)与当下意识(已发)的贯通--的特征延伸到子思的《中庸》及楚简《性自命出》里,表现为热烈涌流的至情本身所构造的至理和中庸境界,在此境界中,才有至诚无伪和尽性如痴的人生和个性。儒家学说在天然里的兴发和朴实中的㶷烂,即源于此。通过这个视野来打量《孟子》,无论是其尽心知性说和恻隐之心说,还是其浩然之气论和性善论,都能看出不少新的门道和思路。接下来,《荀子》的心伪性恶论中的意识现象学维度即其“两心论”,也被揭示。

《拒秦兴汉和应对佛教的儒家哲学》首先探讨秦朝兴灭的历史及思想原因,为理解汉代儒学打开哲理之门。于是在《韩非子》中发现了一种“权力现象学”,相当精深有效,但还是带有致命的漏洞,即权力的代际传递易失效,导致国破族亡。而儒家在汉代的历史契机,就来自对这一问题的时间化解决方案。董仲舒所阐述的受命改制、通三统、天人感应、阴阳五行和深察名号诸说,大都浸润于《春秋》的“元年春王正月”的“元时间”视域中,尽管有不尽乎纯的一些纰漏,但正因它以自己的“《繁露》化”的儒学基本素质应和了“拒秦兴汉”的时潮,终使儒家登上了被“独尊”(但不“独霸”)的历史高点。

从丝绸之路传入的西方学说中,只有佛教大乘的般若中观和如来藏心学与华夏古学内在呼应和相互引发,造就了极精深又极简易的中国佛学。本书着力阐释的《肇论》、《大乘起信论》、天台宗和华严宗,深入佛学堂奧,汲取中土哲思,创造出“三谛圆融”、“一念三千”、“法界无尽缘起”、“理事无碍”的奇妙哲理天地,强烈地吸引和挑战了华夏士子,激发出宋明道学。周敦颐是其开创者,善于在佛、道与《周易》之间纵横捭阖、相互转化,通过《太极图说》和《通书》,创立了“华严《易》观”,使儒学进入一个可以回应佛学的新形态。他对二程思想品格的影响是深远的,“孔颜之乐”复现了孔门仁道的一个重要维度。二程乃至朱熹的理学均循此华严《易》观而行,使儒家又挺立于时代思想前沿,但其“理”义未能尽得华严精义,只强调“万理归于一理”(月映万川),而未明了“一理亦须归于万理”(川月互映)的理事毕竟无碍之境,以至在理气、天人、理情等关系上失偏,于儒家“亲亲爱人而仁”的要害处打滑,导致其“格物”说有对象化之嫌,失去了隐显互补、文质相资的艺化中道。陆象山承袭孟子心学,发出“心即理”“吾心即是宇宙”的震聩之声,当机指点弟子本心动处,并与朱熹反复辩论,成就了名扬后世的鹅湖之会。但此心学与理学一样,缺少对于终极者(“心”或“理”)那不可被直说的隐藏一面的认识,和相应的与之打交道的艺化、时化策略,所以也是一种弱化的普遍主义。

《儒家心学及其意识依据》探讨宋明儒学中的心学潮流,以王阳明及其后学为主,但为了不流于思想史的概述,而是务求登堂入室,弄清心学主旨--开显人之本心--的底蕴,本书诉诸现象学、心理学、人类学、印度古学(特别是其瑜伽术及其哲理)、佛家、道家及当代认知科学等方面的相关思想、实验和历史轨迹,层层阐发,由此表明心学确实是人类认知和改变世界的一条可信之路,而且其具体的实践功夫各有理由和效验。在这样一个巨大和深邃的背景的托持下,对王阳明人生和学说的绍述和深究就获得了新的视野和理解动机。阳明的家世、身体、人格、个性、悟道及其哲理意境,都得到了不尽同于以往的开显。

由于对阳明龙场悟道做了对比式的、潜显意识共在的细致探讨,揭示出它在人类各种开悟经验中的独特性,为领会阳明紧接阐发的“知行合一”和后来的“致良知”学说打开了道路。能否透彻地明了此知行合一说,是理解阳明全部学说的关键;而其中的要害,就是要能区分它与各种形式的(比如宋儒的)“知先行后”或“真知必能真行”说法的区别。阳明讲的知行合一之知,不是观念化、对象化之知,无论其真假,而是“好好色”“恶恶臭”这样的原发之知,也就是对象呈现与价值赋义同时发生之知。现象学和詹姆士的宗教心理学所做出的有关阐释,可以让我们较贴切地领会之。而“致良知”之知,即知行合一之知,潜意识涌入显意识的应机时中之知,其中必充满了至诚情态和价值实现,不只是客体与主体的符合。所以致良知之“致”,不是(凭借功夫)去实行已有独立意义(本体)之知,而是让那知行合一之知实现出自身、功夫与本体不二之知。“良知”就是至情至感之发露,本身已含有知行关系乃至非反思的自身意识,“致”只是让此原关系和原意识不受私意阻碍地实现出来,所以致良知就是“让良知行”。也正是因此,致良知没有固定的方法或功夫,而是“唯变所适”,而又以“时入良知本体法”(不避好恶的良知见在法)最有阳明心学的功夫论特色。但阳明心学也有某种弱化了的普遍主义倾向,以“一口说尽”的方式来表述和体验那本来浸发于情境之中的良知。

阳明晚年“四句教”的“一无三有”说,有其华夏乃至东方哲理的根据,对它做“四无”(王龙溪)和“四有”(钱德洪)的改造都未抓住要害,与之相连的良知见在、克治省察、静坐归寂的功夫或致良知等方法,则各有长处和短处,贵在切身应机的运用。

王心斋的“淮南格物”发现了“身”的“立本”地位,于是认为“百姓日用”就是圣人之道。而罗近溪继承心斋开创的泰州学派之“身本”宗旨,通过自己的“周易之悟”和“格物之悟”,领会到《周易·复》一元(初九爻)复出而生生不已的身心体现,即刚刚出生的赤子及其血脉相连的“孝悌慈”之心。赤子无思无虑,但知爱恋父母、亲敬兄姐,乃先天后天通贯、知行合一之良知良能,正是儒家“亲亲而仁”、“至诚无息”的简易源头,内含代际时间化的原构意机制和原道德根本。此乃近溪版的“复[即赤子]见天地之心[即良知]”。人们之所以知行不再合一,因为此赤子之心被功利思欲之心所掩盖,而罗子论证,赤子之身心从未真正离开我们,总能在边缘时机和对话的紧切当口蓦然呈现。罗近溪正是此类当机指点的大师。历来对罗子之学多有误解,大多因不明其后天经验与先天直觉、身体与心灵相通的思想素质。罗子之学保存了宋明心学的心即理、知行合一、致良知的精微处,但又使之回复到先秦儒家的亲亲而仁的正道,因而是此心学的又一高峰。

好书推荐

识别二维码 进行购买☟

书名:《儒家哲学史讲演录》(四卷本)